...

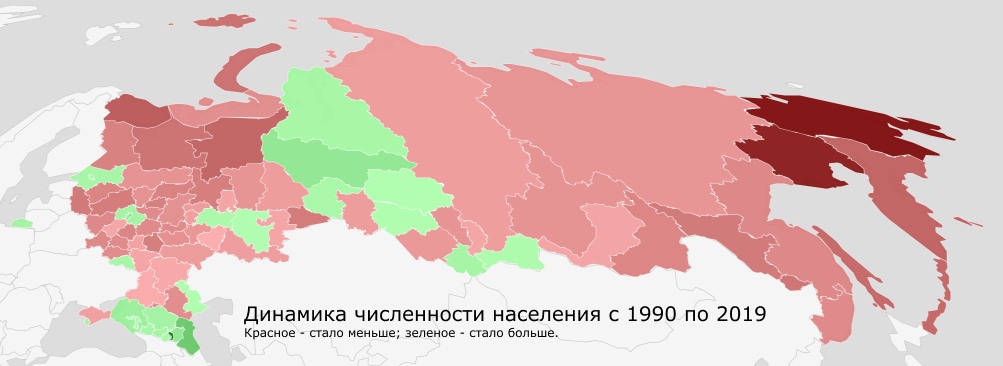

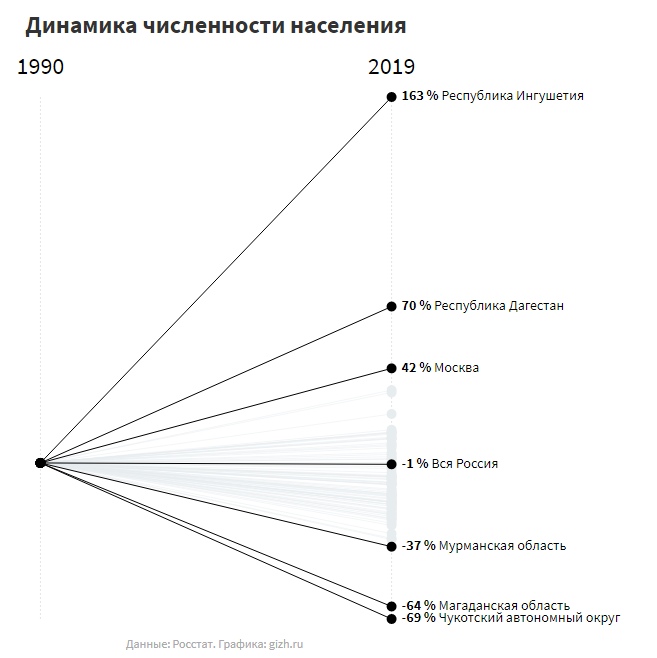

30 лет: индустриальное → постиндустриальноеВторой важный исторический сегмент — от распада СССР до сегодня. Демографический контекст здесь совсем другой. В предыдущей главе население России выросло в полтора раза (и именно эта демографическая волна позволяла гонять бесчисленные народы туда-сюда всю первую половину 20 века). В этот период население сокращается на 1% (с учетом присоединения Крыма и Севастополя).

Если в разрезе регионов, то население выросло в:

- национальных республиках (высокая рождаемость);

- в Москве, Петербурге и прилегающих к ним областях;

- Татарстан, Краснодарский край, Западная Сибирь.

И это практически исчерпывающий список регионов, наиболее благоприятных для жизни в России. Люди, получив возможность свободно выбирать место жительства, стали перееезжать туда, где им будет лучше жить.

А наибольшей депопуляции за 30 лет подверглись как раз те регионы, которые активно заселялись в первой половине 20-го века: Восточная Сибирь, Дальний Восток, Север.

Если совсем коротко, до постсоветские 30 лет — эпоха деиндустриализации. В силу, навскидку:

- исторических причин. Постмодерн, постиндустриальная эпоха и интернет никак не смогли бы обойти страну стороной. (Но могли бы не наступить).

- экономических причин: город в глуши — недешево.

- и не нашлось во власти людей, которые хотели бы содержать город в глуши ради его самобытной индустриальной красоты.

Можно придумать ещё причин, а факты остаются фактами. Всё постсоветское время россияне съезжаются в благополучные регионы из тех мест, куда их загнал непростой 20 век.

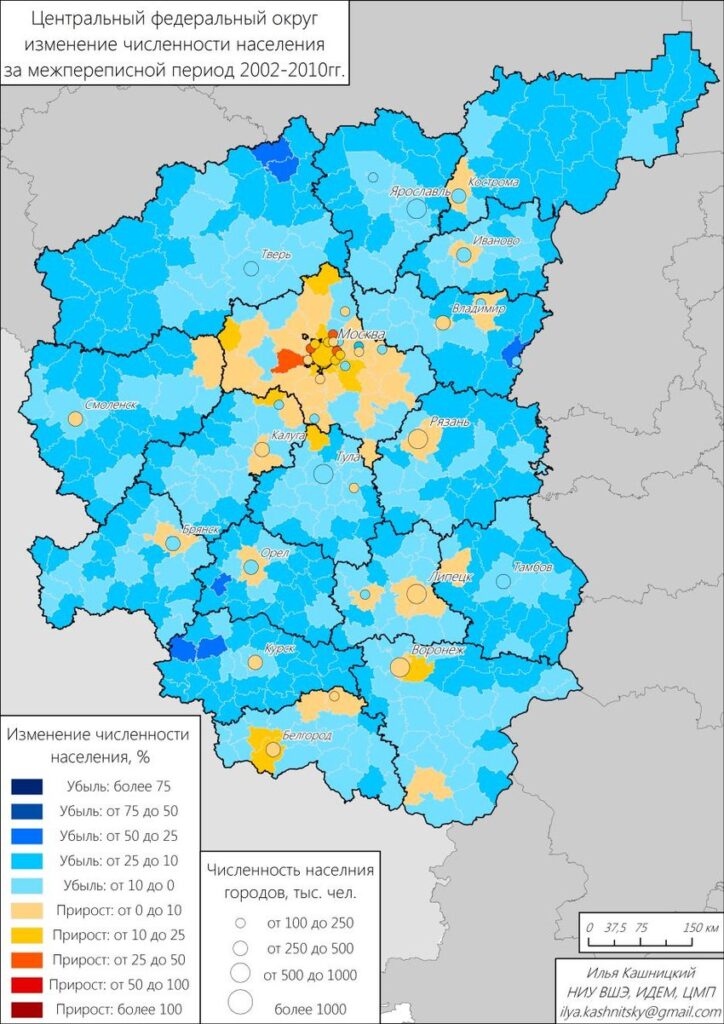

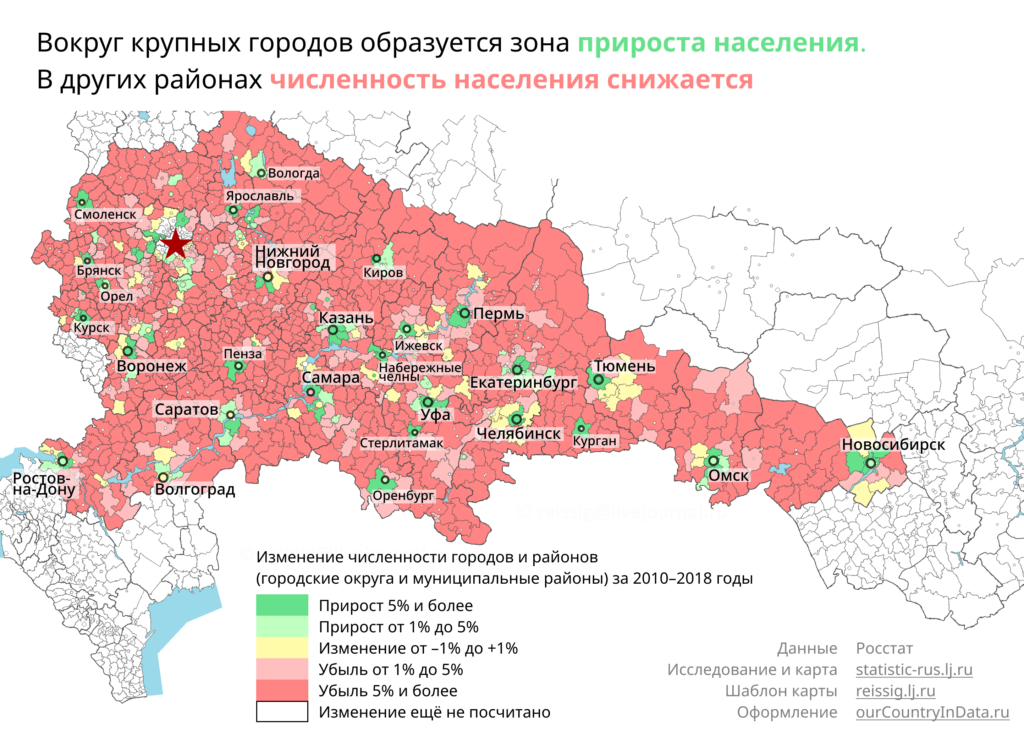

Сейчас: провинция → большие городаНа карте ниже видно, как желтая Москва высасывает молодые соки из прилежащих районов, но важнее, что в центре каждого региона — город, в котором население если и не растет, то как минимум — снижается не так сильно, как на окраинах.

Люди переезжают из сельских окраин в центры регионов. Из центров регионов — в столицы. И это подтверждается не только на примере регионов, попавших в орбиту Москвы.

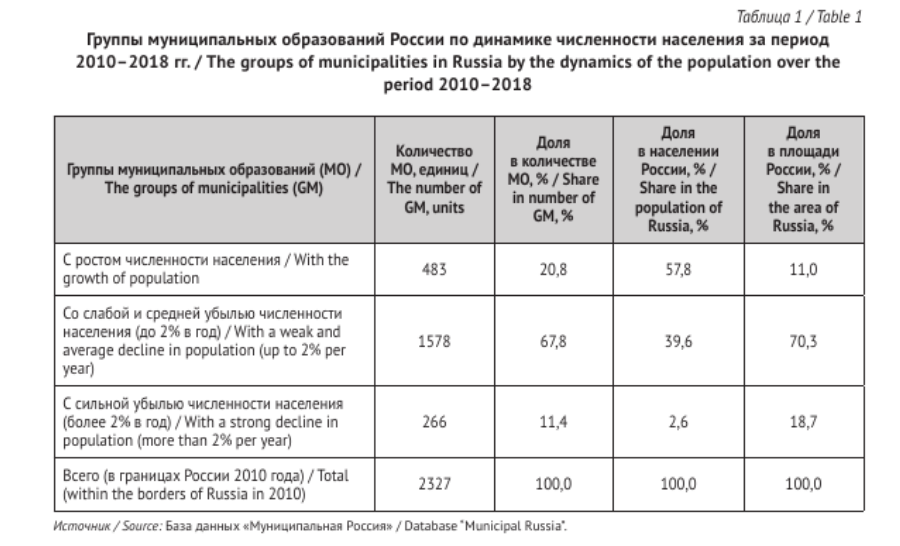

Безжалостная статистика говорит, что 20% муниципальных образований, в которых живет 60% населения (с высокой плотностью населения, то есть города) — растут. 80% муниципальных образований, в которых живет 40% населения — сокращаются. Такое русское Парето, 20/60.

Это значит, что большие города по всей стране становятся больше и гуще, а мелкие пустеют. И большие здесь не только Москва и Петербург, но и еще

483 цветущих города и района.

ЗаключениеЛюди имеют свойство переезжать, и это нормально. Россия за 20-й век переехала из деревни в город — и это были незабываемые впечатления. А вообще изменения происходят всегда. Что может быть нормальней перемен?

Сейчас тренд в том, что Россия стягивается в крупные города. Тренды имеют свойство рано или поздно разворачиваться обратно, и может, мы увидим еще бум роботизированных экопоселений на 200 человек на дальневосточных гектарах, но пока — в крупные города.

Можно делать вид, что этого не происходит, но за фазой принятия — свежие идеи!

Пару раз в СМИ мелькал термин «управляемое сжатие» — это что-то вроде паллиативной помощи для умирающих меняющихся населенных пунктов. Решение о включении в экспериментальные программы по управляемому сжатию сейчас принимают добровольно сами города и районы.

Официальная «Стратегия пространственного развития России до 2025 года» исходила из этих трендов. Ее аналитическую часть писали ведущие специалисты, включая главного эксперта по региональной дифференциации в России,

Наталью Зубаревич.

С учетом стратегии принимались национальные проекты. Соединение стратегий с практикой — содержание текущей реформы государственного управления. Первая (кабы не последняя) постсоветская пятилетка.

И самая дорогая часть национальных проектов — транспортная связность агломераций. Одна из немногих оставшихся возможностей для общестранового экономического роста, «Коммуникации между центрами экономического роста» — так это звучит на казёном языке.

...